About

江戸時代に栽培技術が日本国内に広まった木綿は、育てやすく、糸にしやすいことから、あっという間に庶民に浸透。郷土玩具の手まりが木綿製なのは、もっとも身近な糸だったからでしょう。現在は既製の糸の中から細工に使いやすいものを選んでいますが、近年、江戸時代に讃岐地方で栽培されていた和棉を復活させる動きも。かつてのように、讃岐の木綿で手まりをつくれればと思っています。

Salt, Sugar and Cotton or “The Three Whites from Sanuki”, used to be renowned for its quality. Cotton was very closely knitted into the daily life of ordinary Sanuki people during the EDO period.

化学染料のない江戸時代には、植物から色素を引き出して染色するのが当たり前の事でした。木綿は草木の色素に染まりづらいため、呉汁と呼ばれる大豆の絞り汁に浸けて下準備をします。木綿糸ならではのマットな風合いと素朴な色が私達の手まりの特徴。糸に負担をかけないよう、発色を促す媒染剤も自然のものを選んで穏やかに色を出し、重ね染め。濃淡さまざまに染め、染液を使い切ります。

Extracting colours of plants by boiling them in water, we use some traditional materials, such as alum and camilla ashes, as dye mordants. This may seem rather old-fashioned, but it is still the least damaging way to dye cotton.

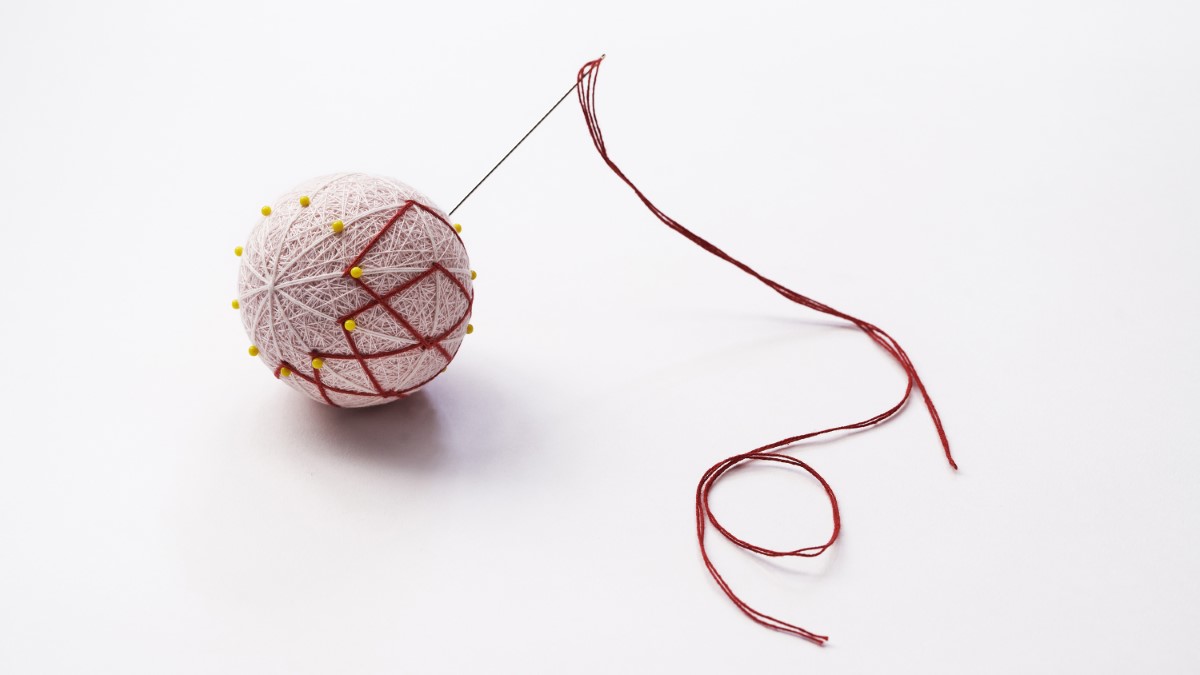

表からは見えませんが、手まりの芯は籾殻を薄手の紙で包んだもの。これに細い木綿糸を紙が見えなくなるまでランダムに巻いて、まんまるな土台を作ります。かがるとき、針が籾殻に当たって、さくっと心地よい音がします。稲作が盛んな日本は、稲藁や籾殻を使う文化がありましたが、近年は入手が難しくなっています。私たちは県内の農家の方のご好意で、手まり用に籾殻を頂いています。

The thread-ball core is made of rice husks wrapped in thin paper. We make the core by winding thin cotton threads around it over and over again until the paper is no longer to be seen.

土台を仕上げたら、模様をつくる案内線として、手まりを等分に分割する地割り線をかがります。まりを地球に例えて、北極、南極、赤道を基準に、模様により分割の数も変わります。そして、地割り線を目安に規則的に糸を行き交わして、さまざまな幾何学模様を生み出していくのが、かがりの技法です。幾何学的な直線の模様を曲面にかがることで、手まりならではのやわらぎが生まれるのです。

Apply colored thread to the core, which later becomes the underlying outline for sewing patterns. Stitching over these lines, the elaborate geometric patterns slowly present themselves.